近五年肾病科临床数据显示,30 - 45 岁肾衰竭患者数量较十年前增长 62%,不少年轻人体检时查出肾损伤,部分首次就诊就已达慢性肾衰竭中期。多数人未察觉,日常不经意的习惯正悄悄损害肾脏,这一现象背后藏着诸多易被忽视的健康隐患。

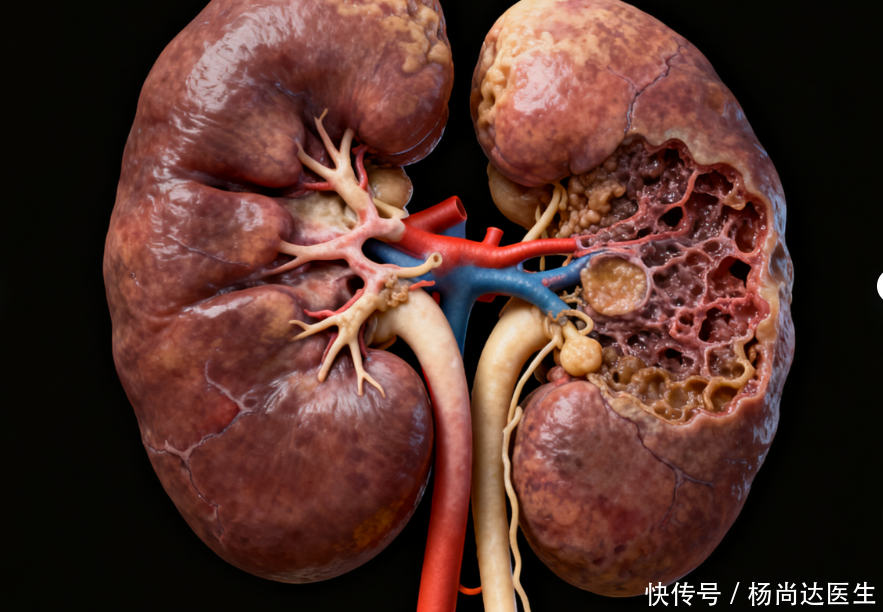

肾脏如同身体 24 小时运转的 “净水厂”,每日过滤约 180 升血液,排出尿素、肌酐等废物和多余水分,还兼顾调节血压、生成红细胞、维持电解质平衡的职能。这个 “净水厂” 出故障时,废物在体内堆积,初期仅轻微水肿、乏力,若不干预,会逐步引发高血压、贫血,严重时可致心衰、昏迷,最终需靠透析或肾移植维系生命。

肾衰竭可划分为急性和慢性两种类别。急性者起病较急,慢性则病程迁延。二者虽类型有别,却均会对人体健康造成严重威胁。此病症在临床上有显著差异,急性起病较急,慢性则病程迁延,二者皆会对人体健康造成严重威胁。急性病症多因严重感染、外伤休克、药物中毒等诱发。倘若能及时开展医治,超过八成患者的肾功能存在恢复的希望。如此一来,及时治疗对患者肾功能的康复意义重大。

年轻人肾衰竭高发,与亚健康习惯密切相关。肾脏受损时会发出 “求救信号”:眼睑和脚踝出现按压后 5 秒不回弹的水肿;尿量骤降至每日 800 毫升以下,尿液呈浓茶色、带血丝或泡沫久散不去;莫名出现气喘、食欲下降,血压升至 140/90mmHg 以上,出现这些情况需及时检查肾功能。

医生总结出四类肾衰竭高危人群,这类人群需格外警惕:重口味爱好者,常吃腌制品、重辣外卖、加工肉,高钠饮食会让肾脏超负荷运转;

慢性病控制不佳者,血糖长期超 7mmol/L 或血压频繁突破 160/100mmHg,会损伤肾脏血管;

有家族遗传史者,直系亲属患过肾炎或肾衰竭,患病概率比普通人高 2 - 4 倍;

作息紊乱群体,常于凌晨一点后入眠,且长期过度加班。此等不良生活方式,会扰乱肾脏正常的修复节律,危害肾脏健康。

若查出肾损伤,可按病情分阶段应对:早期(损伤<30%):换用低钠盐,每日保证 1 斤蔬菜、半斤水果,每周 3 次 30 分钟快走,遵医嘱用药,每 3 个月复查;

中期(损伤 30%-60%):增加保肾治疗,避免肾毒性药物,出现贫血及时补充对应制剂,每 2 个月复查;

晚期(损伤>60%):准备透析或评估肾移植,长期遵医嘱管理。

远离肾衰竭,需避开以下 3 个高频伤肾行为:1. 高盐饮食 +“拼酒” 式社交

不少人炒菜凭感觉放盐,却不知多放 1 克盐,肾脏就要多排 100 毫升水分。聚餐时的拼酒实则暗藏危机。酒精具有强大的刺激性,会直接对肾小管上皮细胞造成损害,严重威胁人体健康,切不可因一时尽兴而忽视其潜在风险。数据表明,30岁以上群体若每周饮酒频次超过3次,肾损伤风险将显著提升。研究显示,这一人群的肾损伤风险会增加58%,需引起足够重视。

建议:用控盐勺把控每日盐摄入在 5 克内;聚餐以茶代酒,白酒不超 50 毫升,啤酒不超 300 毫升,忌空腹饮酒。

2. 熬夜刷手机 +“硬扛” 式加班

睡前刷手机到凌晨 2 点,次日早起导致每日睡眠不足 5 小时的情况很常见。肾脏在 23 点 - 凌晨 3 点是修复黄金期,长期熬夜会让肾脏得不到修复;连续 12 小时高强度工作,会使肾脏血流量减少,功能逐步下降。

建议:手机设置 22 点 30 分定时锁屏,保证 7 小时睡眠;加班时每小时起身活动 5 分钟,喝杯温水,缓解肾脏负担。

3. 自行用药 + 盲目补身体

很多人感冒混吃多种感冒药,这些药物中的非甾体成分会损伤肾小管;盲目购买的补肾、排毒保健品,部分含铅、汞等重金属,会加重肾脏负担。

建议:用药之前,定要仔细研读药品说明书。若说明书标注“肾功能不全者慎用”,切不可擅自用药,需先向专业医生咨询,严格遵循医嘱,以此保障用药安全。保健品应经专业评估后服用,切不可将其当作药物,以免贻误病情。

最后,郑重予以提醒:肾脏堪称人体“沉默的器官”。它默默履行职责,却易被忽视,需我们多加关注其健康状况。在其早期遭受损伤之际,并不会产生显著的疼痛感。此时损伤或许悄然隐匿,不易察觉,却已在暗自埋下隐患。当症状显著显现时,最佳治疗的宝贵契机常常已经悄然溜走。因此,我们必须格外留心,以免延误病情,造成难以挽回的后果。为及时察觉早期健康隐患,普通人每年进行一次尿常规与血肌酐检查即可;而高危人群需提高检查频次,每半年检查一次,如此便能防患于未然。少放盐、早睡半小时、生病遵医嘱,这些日常小事,就是保护肾脏最有效的方式。

配配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。